Palestra de Dora Longo Bahia para o Seminário seLecT de Arte e Educação

Vou tentar estabelecer aqui uma reflexão sobre as contradições presentes na arte, na educação e na relação – ou contato – entre elas. Vou partir do método dialético para investigar os materiais que produzem algumas dessas contradições, fazendo uso de alguns conceitos filosóficos, que vão ser apresentados aqui de forma rápida, como imagens-conceitos. Contrapondo-os a algumas imagens-imagens espero incitar um debate crítico sobre o assunto.

O termo “dialética” é geralmente usado para descrever um método de argumento filosófico que envolve algum tipo de processo contraditório entre lados opostos. A versão clássica da dialética, é aquela utilizada por Platão.

O filósofo grego apresenta seus argumentos filosóficos por meio de um diálogo ou debate, geralmente entre o personagem de Sócrates, de um lado, e alguma pessoa ou grupo de pessoas a quem Sócrates estava se dirigindo (seus interlocutores), do outro.

Enquanto os “lados opostos” de Platão eram pessoas (Sócrates e seus interlocutores), para o filósofo alemão G. W. F. Hegel, eles dependem do assunto que está sendo tratado.

Os “lados opostos” podem ser definições diferentes de conceitos lógicos que são opostos entre si ou diferentes definições da consciência e do objeto que ela afirma conhecer.

O método dialético hegeliano é posteriormente subvertido por Karl Marx, que propõe um método não apenas diferente do de Hegel, mas exatamente oposto a ele.

No Posfácio à 2ª edição alemã do Capital, Marx explica:

“Para Hegel, o movimento do pensamento – que ele personifica com o nome de Ideia – é o demiurgo da realidade, que não é senão a forma fenomenal da Ideia. Para mim, pelo contrário, o movimento do pensamento é apenas o reflexo do movimento real, transposto e traduzido no cérebro do homem” (MARX, Posfácio à 2ª edição alemã [1863]).

Marx destaca, a despeito do misticismo que denuncia em Hegel, a dialética como núcleo racional de seu pensamento. Vira a dialética hegeliana ao avesso, assumindo o ponto de vista do proletariado como sujeito histórico concreto – portador da possibilidade do devir – e a partir disso elabora sua perspectiva revolucionária.

O fundamento de indeterminação que Marx identifica na classe trabalhadora a capacita a agir pela dissolução de todas as classes e levar as relações sociais à superação do caráter de antagonismo que as define.

Marx passa a caracterizar a dialética não apenas como forma de pensamento que captura o desenvolvimento daquilo que é – como em Hegel – mas como a forma de desenvolvimento da história que, quando capturada pelo pensamento, a torna revolucionária em si mesma.

Adorno e Horkheimer, por sua vez, usam o método dialético para estabelecer uma crítica feroz da sociedade ocidental contemporânea e da relação entre industrialização e arte.

Na Dialética do Esclarecimento, escrita em 1944, durante os anos de exílio nos Estados Unidos, os autores desenvolvem uma teoria social crítica, lendo Marx como um materialista hegeliano, cuja crítica ao capitalismo incluiria inevitavelmente uma crítica às ideologias que o capitalismo sustenta e exige.

A Dialética do Esclarecimento começa com uma avaliação sombria do Ocidente moderno:

“No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal” (ADORNO, 1985, p. 17).

Adorno e Horkheimer apresentam então uma reflexão sobre essa contradição.

Como o progresso da ciência moderna, da medicina e da indústria pode prometer libertar as pessoas da ignorância, das doenças e do trabalho brutal e alienante e, ainda assim, ajudar a criar um mundo onde as pessoas engolem voluntariamente a ideologia fascista, praticam deliberadamente múltiplos genocídios e produzem incansavelmente armas letais de destruição em massa?

A razão, os autores respondem, tornou-se irracional.

Um ano após a morte de Adorno, em 1970, uma série de ensaios sobre arte, escritos por ele entre 1961 e 1969 foram publicados sob o título de Teoria Estética. O texto reconstrói o movimento da arte moderna a partir da perspectiva da reflexão estética, realizando uma dupla reconstrução dialética que tenta extrair o significado sócio-histórico da arte e da filosofia discutidas. O livro começa e termina com reflexões sobre o caráter social da arte.

Para isso, Adorno retém de Kant a noção de que a arte é caracterizada por sua “autonomia” formal, combinando a ênfase kantiana na forma, com a ênfase hegeliana na importância intelectual e com a ênfase marxista na imersão da arte na sociedade como um todo.

O resultado é um relato complexo da simultaneidade entre o caráter necessário e ilusório da “autonomia” da obra de arte, que, por sua vez, é a chave para o caráter social da arte, ou para que esta seja “a antítese social da sociedade” (ADORNO, 1970, p. 19).

Adorno considera as obras de arte autênticas como “mônadas sem janelas” (ADORNO, 1970, p. 16) cujas tensões expressam conflitos inevitáveis dentro do processo sócio-histórico do qual surgem e ao qual pertencem.

Essas tensões integram a obra de arte por meio da luta do artista com materiais historicamente carregados e evocam interpretações conflitantes que, muitas vezes, acabam confundindo as tensões internas da obra com sua conexão com os conflitos sociais.

Mas a obra de arte não é apenas contraditória em relação a sua “autonomia”. Segundo o também filósofo Walter Benjamin, ela tem um aspecto dialético que desempenha um papel político vital: a desmistificação mútua entre a realidade material e a expressão estética.

Por um lado, a arte requer elementos da história material para sua interpretação, para que os “tesouros” culturais deixem de ser apetrechos da classe dominante. Por outro lado, fornece uma iconografia crítica para decifrar essa mesma história material, de maneira que seus elementos possam ainda constituir uma “constelação revolucionária com o presente” (BUCK-MORSS, 2005, p. 40).

A relação dialética entre realidade material e expressão estética – vulgarmente conhecidas como “vida e arte” – também é recorrente na reflexão sobre arte, pelo menos desde as vanguardas históricas.

Em sua fase inicial, a Internacional Situacionista (I.S.), formada em 1957 por um grupo de intelectuais e artistas, propunha a superação da arte a partir de seu próprio interior, numa simultaneidade de destruição e realização.

No entanto, as contradições logo se mostraram irreconciliáveis. As desavenças entre os artistas dentro da I.S. tornaram-se cada vez mais evidentes e o grupo em torno de Guy Debord – seu líder mais ilustre – concentrava todos os seus esforços na produção teórica e no comprometimento organizacional.

As divergências entre os integrantes da I.S. aumentaram de tal forma que levaram à exclusão forçada ou à saída voluntária de todos os artistas. A partir de 1962, uma versão reorganizada e recomposta do grupo manifestava seu interesse na arte, apenas com relação aos limites de sua superação na forma de uma revolução social.

Num contexto em que a aceleração do tempo de giro do consumo e a superação das barreiras espaciais fizeram com que a sociedade do espetáculo descrita por Debord se disseminasse por todo o “mundo civilizado”, as imagens e sistemas de signos – sejam eles conformistas ou “subversivos” -– se tornaram a “mercadoria” ideal para a acumulação do capital.

A arte – assassinada e “superada” diversas vezes desde o romantismo – parece um zumbi delirante. Ela vagueia em meio à montanha de imagens-mercadorias produzidas pela indústria cultural, tentando ocupar a posição crítica que possuía até meados do século XX. Assume a interferência do mundo a que se refere, procurando afirmar-se como um campo confuso de intersecção entre diferentes planos contraditórios de discurso – sejam eles estéticos, éticos, teóricos, históricos ou políticos.

Mais contradições aparecem com relação à posição que o artista ocupa na sociedade contemporânea. Já em 1970, a crítica de arte norte-americana Lucy Lippard (1937) chama a atenção para a frustração do artista ao correr “de cima para baixo entre a torre de marfim e as ruas”, num movimento esquizofrênico entre as instituições e a realidade material (LIPPARD, 1986, p. 189).

Até meados do século passado, o artista, mesmo quando imerso nas jogadas de poder, tinha duas alternativas: ou fazer um jogo a partir das exigências de seus poderosos patronos – tornando-se um “pintor da corte” – ou adotar uma posição marginal e vanguardista.

Hoje, toda “novidade” artística já surge obsoleta, como resultado de uma corrida frenética e infrutífera contra um mercado inelutável que transforma tudo em mercadoria.

Mesmo as atitudes, experiências e ações artísticas ditas “marginais” são rapidamente anuladas por meio da corporificação e mercantilização da obra e do artista, ou esvaziadas por meio da sua espetacularização. Pelo simples fato de existirem, tornam-se tão mercadoria quanto uma pintura ou escultura tradicional.

O “artista marginal” acabou por desaparecer como uma figura específica, uma vez que a atitude perceptual que ele anteriormente incorporava agora impregna a consciência histórica.

Mesmo que o artista ainda tente buscar a “marginalidade” perdida, ele precisa estar ciente das articulações da arte com as instituições do poder, sejam elas o Estado – que estabelece o que é digno de se tornar cultura nacional –, a mídia – que decide o que é verdade, o que é pós-verdade e o que não é nenhuma das duas –, ou o poder econômico privado ou corporativo representado pelos colecionadores, investidores e instituições – que decidem quem integra as grandes coleções, exposições, festivais etc

Essas articulações são inevitáveis, já que a arte, pelo menos desde a Idade Média, mantém relações cordiais com o poder – incorporado primeiro pela igreja, depois pela aristocracia, pela burguesia e, mais recentemente, pelas corporações.

Por causa disso tudo – da mesma forma que políticos e cientistas – os artistas são responsáveis tanto por suas obras quanto por suas implicações públicas.

Por outro lado, toda ação artística envolve também uma zona de irresponsabilidade, já que não deixa de ser um “ato de risco”.

Assim como o ato político radical, a prática artística é “uma intervenção específica num contexto sócio-simbólico” que, apesar de sempre estar situada num contexto concreto, não é inteiramente determinada por ele.

Este “ato” sempre envolve um risco radical, já que “é um passo no desconhecido”. Ele não tem nenhuma “garantia quanto ao resultado final” porque pode alterar “retroativamente as próprias coordenadas em que interfere” (ZIZEK, 2003, p. 75).

Para que a comparação entre o ato político radical e a ação artística não seja muito superficial ou ingênua, proponho pensar a relação entre eles em duas chaves.

A primeira seria na chave daquilo que o filósofo esloveno Slavoj Zizek descreve como paralaxe:

“A paralaxe não é simétrica, composta de dois pontos de vista incompatíveis do mesmo X: há uma assimetria irredutível entre os dois pontos de vista, uma torção mínima. Não temos dois pontos de vista, temos um ponto de vista e o que foge a ele, e o outro ponto de vista preenche o vazio do que não podemos ver do primeiro ponto de vista” (ZIZEK, 2008, p. 47).

Arte e política seriam, portanto, irredutíveis entre si, relacionando-se apenas por meio de um desvio em que uma preencheria a lacuna deixada pela outra.

A segunda chave para se associar arte e política sem incorrer em chavões superficiais, seria eliminar de vez a relação entre elas e desvelar aquilo que outro filósofo contemporâneo, o italiano Giorgio Agamben, chama de “contato” (AGAMBEN, 2017, p. 304).

Segundo ele, o espaço da política é delimitado por pares de elementos – o poder e a vida nua, a casa e a cidade, a violência e a ordem instituída, a anomia e a lei, a multidão e o povo. Esses pares de elementos se constituem reciprocamente por meio de sua relação de oposição.

Entretanto, essa mesma relação que os une os pressupõe, ao mesmo tempo, como não relacionados. A relação tem assim um papel ontológico essencial pois nela se expressa a própria estrutura que pressupõe a linguagem, uma relação primordial entre o ser e seu dito ou nomeado.

Agamben conclui que o acesso a uma figura diferente da política – que é um problema da maior urgência para o mundo contemporâneo – teria que ter a forma daquilo que ele chama de uma “potência destituinte” (AGAMBEN, 2017, pp. 295-310), isto é, daquilo que coloca em questão o próprio estatuto da relação, que confronta-se com o ser frágil que é a linguagem, tão difícil de conhecer e captar.

Uma “potência destituinte” seria aquilo que, abandonando as relações ontológico-políticas, possibilitasse o aparecimento de um “contato” definido unicamente por uma ausência de representação.

Segundo Agamben, onde uma relação for destituída e interrompida, seus elementos estarão em contato, não há nada entre eles, apenas o vazio que ocupa o lugar do vínculo que tinha a pretensão de mantê-los juntos – mas ao mesmo tempo separados (AGAMBEN, 2017, p. 304).

Nesta chave, a “relação” entre arte e política seria então eliminada.

Para Agamben, a prática artística se tornou o lugar em que a problemática envolvendo a identificação entre a existência humana e um certo modo de vida é demonstrada.

Se, na antiguidade a atividade do artista era definida exclusivamente por sua obra e ele tinha um caráter “residual” com relação a ela, na modernidade é a obra que constitui um resíduo incômodo da atividade criadora e do gênio do artista (AGAMBEN, 2007, p. 276).

Ao tentar se definir pela própria operação, o artista moderno está, de fato, condenado a permutar a própria vida com a própria operação e vice-versa.

“Se a prática artística é o lugar em que se faz sentir, com maior vigor a urgência e, ao mesmo tempo, a dificuldade da constituição de uma forma-de-vida, isso se deve ao fato de que nela se conservou a experiência de uma relação com algo que excede a obra e a operação e, mesmo assim, continua sendo delas inseparável” (AGAMBEN, 2007, p. 277).

Segundo o filósofo italiano, uma forma-de-vida não é definida por uma práxis ou por uma obra, mas sim por uma potência e por uma inoperosidade, isto é, o modo em que o ser se mantém em contato com uma potência pura, em que vida e forma, privado e público, entram num limiar de indiferença.

Um artista não é, portanto, o sujeito soberano de uma operação criadora ou de uma obra, mas sim um ser anônimo que torna as obras da linguagem inoperosas.

Ele não é o autor da obra (no sentido moderno, essencialmente jurídico do termo) nem o proprietário da operação criativa, que são apenas resíduos subjetivos resultantes da constituição da forma-de-vida.

Para Agamben, esta não pode se reconhecer ou ser reconhecida porque é antes de tudo a articulação de uma “zona de irresponsabilidade”, em que as identidades e as imputações do direito estão suspensas (AGAMBEN, 2017, pp. 277-278).

Mas como pode haver lugar dentro das escolas – dos museus e das instituições – para essa articulação de “zonas de irresponsabilidade”? Como uma instituição de ensino pode estimular um aluno a tomar posições irresponsáveis e ao mesmo tempo exigir que ele respeite as regras? Como oferecer um território para a investigação das fendas e dobras no sistema, estimulando iniciativas de risco que explicitem as contradições do fazer artístico sem provocar a ira de setores conservadores da sociedade?

A partir dessas colocações fica claro que a formação do artista também é contraditória. Em que momento o artista “está formado”? Será que ele não é justamente o desforme, o informe ou o deformado da sociedade?

Para discutir o conceito de “formação” em arte no contexto brasileiro, acho importante citar o escritor Antonio Candido e seu livro Formação da Literatura Brasileira, de 1959. Candido define a literatura – a arte – como

“uma transposição do real para o ilusório por meio de uma estilização formal da linguagem, que propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos. Nela, se combinam um elemento de vinculação à realidade natural ou social, e um elemento de manipulação técnica, indispensável à sua configuração” (CANDIDO, 1972, pp. 803-809).

Em seu livro de 1959, refere-se à Formação da literatura como fundação, desenvolvimento e consolidação de um “sistema literário” (não de um escritor ou de um escrito), isto é, da articulação entre autor, obra e público, com continuidade histórica (tradição). Literatura é esse sistema articulado que exclui manifestações isoladas e sem ressonância.

(Foto: Divulgação)

No caso do Brasil, o “sistema literário” teria se constituído plenamente com o surgimento de Machado de Assis. A partir de então, a Formação teria chegado a seu auge, passando a existir uma Literatura Brasileira.

Os conceitos propostos por Antonio Candido passam a funcionar como termômetro para a crítica literária local, na medida em que contribuem para a avaliação das obras e ajudam a apontar quais seriam os autores que passariam a fazer parte desse “sistema”.

Para Candido, esses autores são aqueles que pensam a sociedade a partir da literatura. A análise apresentada em seu livro foi extremamente importante pela criação tanto de paradigmas para a crítica literária local, quanto de sistemas antagonistas a eles.

O poeta Haroldo de Campos, por exemplo, discordava das afirmações de Candido, considerando-as apenas um “construto teórico baseado numa lógica de exclusão e inclusão de textos”. Segundo ele, o ponto de vista apresentado em Formação da Literatura Brasileira é problemático por basear-se numa “concepção metafísica da história, marcada por uma linearidade evolucionista” (POLÊMICA, 2019).

No contexto atual, em que o fluxo transnacional do capital, a contaminação cultural, as redes sociais e os sistemas complexos – originados de padrões simples1 –determinam novas relações de tempo-espaço, qualquer construção vertical e historicista torna-se arbitrária ou mesmo alienada.

Qual seria então a opção para uma formação que não fosse marcada por uma linearidade evolucionista?

Segundo outro filósofo contemporâneo, Alain Badiou, a educação é uma mediadora entre filosofia e arte. A arte produz verdades – assim como a política, a ciência e o amor – que são desveladas pela filosofia com intermediação da educação.

Em Pequeno Manual da Inestética, Badiou discorre sobre esse entrelaçamento entre arte, filosofia e educação por meio de três esquemas – didatismo, romantismo e classicismo.

“No didatismo, a filosofia entrelaça-se com a arte na modalidade de uma vigilância educativa de seu destino extrínseco ao verdadeiro. No romantismo, a arte realiza na finitude toda a educação subjetiva da qual a infinidade filosófica da ideia é capaz. No classicismo, a arte capta o desejo e educa sua transferência pela proposta de uma aparência de seu objeto. Aqui, a filosofia só é convocada enquanto estética – dá sua opinião sobre as regras do “agradar” (BADIOU, 2002, pp.15-16).

Para o filósofo, os três esquemas foram saturados durante o século XX e acabaram produzindo uma espécie de “desenlaçamento dos termos, um desrelacionamento desesperado entre a arte e a filosofia”, bem como o desaparecimento puro e simples do que circulava entre elas: a educação (BADIOU, 2002, p. 18).

A arte – assim como a política, a ciência e o amor –

“educa simplesmente porque produz verdades e porque “educação” jamais quis dizer nada além do seguinte – a não ser nas montagens opressivas ou pervertidas: dispor os conhecimentos de tal maneira que alguma verdade possa se estabelecer…” (BADIOU, 2002, p. 21).

E na prática? Qual é a verdade estabelecida por meio dos conhecimentos dispostos nas escolas de arte?

Nelas, os estudantes estudam as estratégias de inserção no mercado, os procedimentos “revolucionários”, as técnicas tradicionais e as determinações históricas, aprendendo a ser “jovens artistas”.

O termo “jovem artista” – de uso frequente em editais, programas de residência e textos de apresentação de exposições ou projetos curatoriais – significa muito mais do que um período na vida de alguém que faz arte.

Não é simplesmente a mesma coisa que o “artista quando jovem” de James Joyce.

Este último é descrito no primeiro romance do escritor irlandês, Retrato do Artista Quando Jovem de 1916, em que ele narra a “formação” de seu alter ego Stephen Dedalus. Conforme o personagem amadurece, Joyce muda o estilo do texto, construindo um espelhamento entre conteúdo e forma.

O livro é considerado um romance de “formação”, ou seja, um romance em que se expõe o processo de desenvolvimento físico, moral, psicológico, estético, social ou político de um personagem, que nesse caso se confunde com o do próprio autor.

Enquanto o termo “o artista quando jovem” é uma denominação retroativa que pressupõe a existência de uma obra feita por alguém que faz arte (o artista), a nomenclatura “jovem artista” prescinde da obra. Ela estabelece uma categoria que existe antes da arte, uma aposta que pode dar certo (valorizar) ou não.

As escolas de arte lançam “jovens artistas” na mesma frequência que as grandes lojas lançam suas novas coleções.

Surgem então os “jovens-artistas-mercadoria” que abastecem a demanda capitalista pelo “novo-sempre-igual”2. A verdade que se estabelece nas escolas de arte é, portanto, a prevalência total do fenômeno que Marx chamou de fetichismo da mercadoria:

“Todos os objetos e todos os atos são iguais enquanto mercadorias. Eles não são nada além de quantidades maiores ou menores de trabalho acumulado e, portanto, de dinheiro. É o mercado que realiza essa homologação, para além das intenções subjetivas dos autores. O reinado da mercadoria é terrivelmente monótono e até mesmo sem conteúdo. Uma forma vazia e abstrata, sempre a mesma, uma pura quantidade sem qualidade – o dinheiro – se impõe pouco a pouco à multiplicidade infinita e concreta do mundo” (JAPPE, 2012).

A relação entre arte e educação desvela, portanto, uma gama de contradições não resolvidas. Isto acontece porque ambas estão em “contato” com a política, a ciência e o amor, trazendo à tona a memória de uma série de interrupções ambíguas, o déjà-vu de uma revolução esquecida, apagada, que nunca terminou de se realizar porque se emaranha e se confunde com as estruturas sociais do capitalismo (MEDINA, 2010).

Como dispor conhecimentos de maneira que a “verdade” da arte se estabeleça?

Talvez possamos começar tentando criar condições para o aparecimento de zonas de irresponsabilidade.

Zonas em que as divisões hierárquicas do perceptível sejam refutadas, a política seja substituída por uma configuração do mundo sensível e a esperança da emancipação mantenha-se no horizonte (RANCIÈRE, 2005).

Essas zonas de irresponsabilidade podem vir a instaurar fendas e dobras no sistema que só vão poder ser identificadas retroativamente e que, nesse movimento, vão alterar as próprias coordenadas em que surgiram.

Podem fazer emergir promessas de realização de um novo mundo, fundamentadas na negatividade que se espalha na violência contraditória da contemporaneidade (BENOIT, 2004) e que por isso são impossíveis de serem satisfeitas no presente.

Algumas dessas promessas poderão ser chamadas de arte. Ou de política. Ou ainda de educação.

REFERÊNCIAS

ADORNO, Theodor W. Teoria estética. Tradução: Artur Mourão. Lisboa: Edições 70 Ltda, 1970.

–––––– ; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Tradução: Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

AGAMBEM, Giorgio. O uso dos corpos [Homo Sacer, IV, 2]. Tradução: Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2017.

BADIOU, Alain. Pequeno manual de inestética. Tradução: Marina Appenzeller. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.

BENJAMIN, Walter. “Central Park”. Tradução para o inglês: Lloyd Spencer. In: New German Critique 34, Winter 1985.

BENOIT, Alcides Hector R. “As raízes (gregas) do Brasil”. In: Contravento. Volume 2, Novembro, 2004.

BUCK-MORSS, Susan. Walter Benjamin: escritor revolucionário. Tradução para o espanhol: Mariano López Seoane. Buenos Aires: Interzona Editora S.A., 2005.

CANDIDO, Antonio. “A literatura e a formação do homem”, em Ciência e Cultura, São Paulo, v. 24, pp. 803-809, 1972.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das ciências filosóficas em Epítome. Vol. I. Tradução: Artur Mourão. Lisboa: Edições 70 Ltda., 1969.

JAPPE, Anselm. “Fin de la révolution et fin de la fin de l’art?” In: Desformas: Sessão Especial / A formação e a Espada, São Paulo. Trabalho não publicado, 2012.

JOHNSON, Steven. Emergência: a vida integrada de formigas, cidades e softwares. Tradução: Maria Carmelita Pádua Dias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.

JOYCE, James. Retrato do artista quando jovem. Tradução: José Geraldo Vieira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

MARX, Karl. O Capital: Livro 1. Posfácio à 2ª edição alemã (1863). Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/marx/1867/ocapital-v1/prefacioseposfacios.htm. Acesso em: 11 de Jul. 2019

MEDINA, Cuauhtémoc. “Contemp(t)orary: eleven theses”. In: E-flux journal, no 12, janeiro 2010. Disponível em: http://worker01.e-flux.com/pdf/article_8888103.pdf. Acesso em: 11 de Jul. 2019.

POLÊMICA Antonio Candido x Haroldo de Campos. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo6163/polemica-antonio-candido-x-haroldo-de-campos. Acesso em: 11 de Jul. 2019. Verbete da Enciclopédia.

ISBN: 978-85-7979-060-7.

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. Tradução: Mônica Costa Netto. São Paulo: Exo/Editora 34, 2005.

ZIZEK, Slavoj. A visão em paralaxe. Tradução: Maria Beatriz de Medina. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008.

––––––. Bem-vindo ao deserto do real! Tradução: Paulo Cesar Castanheira. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003.

Fotos: Divulgação

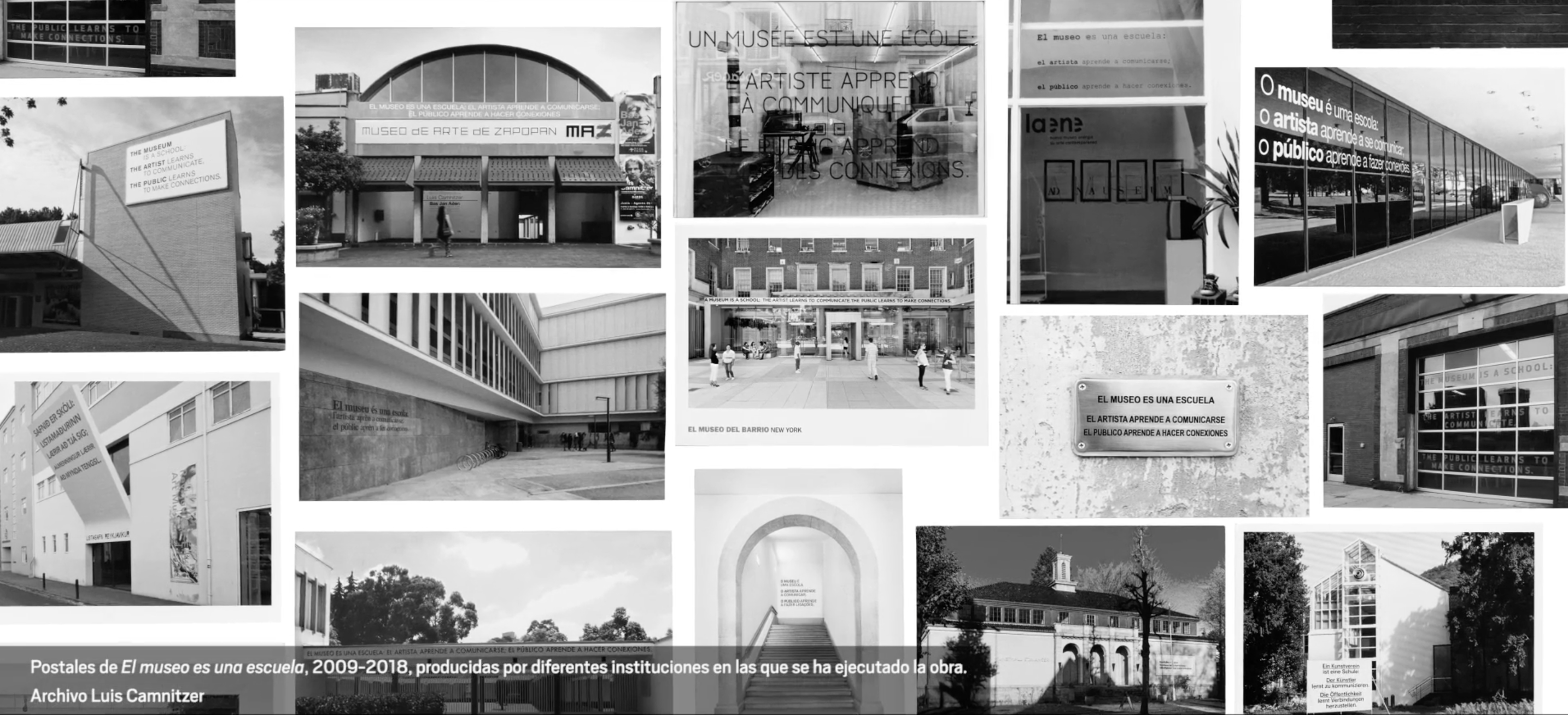

Fotos: Divulgação  Luis Camntizer no 3º Seminário seLecT

Luis Camntizer no 3º Seminário seLecT  Sepake Angiama (Foto: Fernando Banzi)

Sepake Angiama (Foto: Fernando Banzi)  O artista Luis Camnitzer em retrato de 2012 (Foto: Divulgação)

O artista Luis Camnitzer em retrato de 2012 (Foto: Divulgação)