Para a arquiteta, urbanista e ativista, uma agenda de arte e cultura só será possível quando restabelecermos os processos democráticos

Nina Rahe

Antes de se tornar arquiteta e urbanista, Tainá de Paula chegou a pensar em ser bailarina. A dança, de acordo com ela, era um movimento de entendimento de si mesma. “Queria entender meu corpo, me entender negra, me entender uma mulher grande dançando e me movimentando”, diz à seLecT. Mas foi a escolha pelo curso de arquitetura na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde era uma das únicas estudantes negras, que a levou adiante. Hoje copresidente do Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro e mestre em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Tainá já desenhou projetos de urbanização para habitação popular e favelas no Rio e em São Paulo, promoveu assistência técnica para movimentos como o dos Trabalhadores sem Teto (MTST) e a União de Moradia Popular (UMP) e trabalhou pela regulação fundiária de favelas fluminenses na Fundação Bento Rubião. “A arquitetura é um movimento bonito no sentido de construir sonhos e torná-los realidade. Acho que transformar a vida das pessoas me encantou mais do que me autoconhecer.”

A arquiteta, que já chegou a se definir como uma decolonizadora radical das entranhas desse país, é palestrante do encerramento do 3º Seminário seLecT de Arte e Educação, que será transmitido ao vivo nesta terça-feira, 22/9, às 16h, no Youtube da seLecT. O seminário é a terceira etapa do Prêmio seLecT de Arte e Educação, promovido pela revista seLecT desde 2017 com o objetivo de valorizar escolas, instituições de arte, espaços de ensino, projetos artísticos colaborativos e iniciativas inovadoras que favoreçam os diálogos e os vínculos entre arte e educação. A terceira edição tem correalização do Itaú Cultural, apoio da galeria Almeida e Dale, e parceria da galeria A Gentil Carioca e da Arapuru London Dry Gin.

seLecT: Em uma conversa com Guilherme Wisnik, intitulada “E depois do fascismo vem o quê”, você faz um diagnóstico sobre o que nos levou ao contexto atual e comenta que, embora a derrubada seja algo dado, o fascismo ainda não encerrou seu ciclo. Como resistir a esse cenário e consolidar uma sociedade com bases sólidas?

A primeira coisa é estabelecer um processo de repactuação com a sociedade, entendendo nossa crise institucional, democrática e os limites impostos por esse nosso neofascismo, mas também que a gente precisa dialogar amplamente. É um contexto tão adverso que se colocou – por conta do longo período de agravamento de crise, da vulnerabilidade econômica, sanitária – que existe um desencantamento e uma letargia no que se refere aos movimentos que poderiam nos levar à saída disso. O discurso do ódio e a construção desse ultraconservadorismo estabeleceram na sociedade brasileira um movimento letárgico que fez com que a gente não consiga perceber as movimentações necessárias para que outra etapa aconteça. Temos problemas gravíssimos, como a retirada de direitos, o sucateamento no SUS, as queimadas no Pantanal, uma lista na base das centenas de itens que poderiam provocar convulsões sociais e não estão provocando. A gente perdeu a capacidade de estabelecer os arranjos para a construção de um pacto social e, para provocar esse pacto, precisamos reeducar a mídia que, em grande medida, produziu essa esfera de ódio na nossa sociedade. A gente construiu um processo de criminalização da esquerda num contexto midiático e hoje se faz necessário estabelecer que todo contraponto ao bolsonarismo é importante de ser valorizado enquanto discurso. Por outro lado, a gente precisa provocar na sociedade civil sensações que não sejam a banalização do mal e voltar a falar de temas urgentes, como a fome, a população em situação de rua. Se nos anos 1990, a partir de Betinho, a gente criou termos como “Quem tem fome tem pressa”, que ajudaram a consolidar como norma pacotes e programas sociais governamentais, a gente precisa provocar na sociedade civil um engajamento para que se volte a discutir os problemas centrais do Brasil. Nos últimos anos, o problema central foi a corrupção e isso foi massificado de norte a sul do país em todos os meios de comunicação. É preciso que a gente reconstrua qual é a pauta que nos une e tenho certeza que não é o armamento da população, nem a corrupção.

Qual é o papel da educação nesse cenário?

Não quero entrar no jargão de que a gente resolve tudo com a educação, mas a educação é o instrumento chave para a derrubada do fascismo. E como a gente reeduca uma nação bolsonarista? Por mais que ache pesado o termo, porque me recuso a acreditar que o Brasil se resuma a isso, a gente vive em uma nação onde, de saída, 30% da população flertam com esse ultraconservadorismo. E, nesse sentido, as próximas gerações vão ter passado por um processo de formação extremamente conservador.

A pandemia tornou evidente a conversão do cidadão em consumidor – pela pressão por aberturas de shoppings e cinemas em detrimento de uma discussão sobre a retomada do espaço público. Como reverter esse quadro?

O capitalismo deixou as nações capitalistas despidas nesta pandemia no sentido de que ele é incapaz de lidar com os problemas urgentes das sociedades. O capitalismo tenta responder a essa avalanche de contradições e à necessidade de imposição de outros sistemas. Vimos as discussões sobre o Sistema Único de Saúde ao longo da pandemia e até os Estados Unidos entregaram cheque de mil dólares em cada casa americana. São iniciativas anticapitalistas e multissistemas que foram surgindo e estão sendo estudadas ao redor do mundo. Nunca foi tão fácil discutir taxação de grandes fortunas, justiça tributária e por aí vai. Estou achando curioso os caminhos dentro do mundo neoliberal para a social-democracia e o Brasil, que bebeu da social-democracia, entre idas e vindas, está abrindo mão e destruindo o legado que hoje serve de referência pro mundo inteiro. O SUS é um debate importante de se fortalecer, assim como as universidades públicas, que são as instituições que sustentam o Brasil da barbárie completa. Um dos movimentos da sociedade, nesse sentido, é o de sobreviver e, na sobrevivência, você tem pouca capacidade de resposta, e a classe média tenta sobreviver por aparelhos, se adequando a esse novo meio de consumo e se retraindo e aceitando ser precarizada sem muito questionar. Existe uma mudança de comportamento de consumo e as pessoas estão sendo empurradas para um consumo que já não faz mais sentido. Devíamos estar fazendo o caminho inverso. Como falamos de comércios locais e não de grandes pontos de concentração de consumo? Os shoppings, mesmo com a vacinação em massa, sempre serão lugares de risco de contágio. Então não vamos discutir isso? A gente tem um modelo de shopping, de estruturar gigantes, que é datado dos anos 1970 e 1980, e ainda não foi remodelado a partir das novas tendências de consumo. O que os Estados Unidos e a Europa têm feito é estruturar os shoppings com capacidade resiliente, utilização de energia solar e eólica, alta sustentabilidade em consumo alimentar etc. Há todo um acúmulo que está focado já no século 21 e que o Brasil sequer chegou a atingir. Agora a gente reabre esse espaço, que antes da pandemia já estava todo errado, sem construir um debate sobre consumo. A gente precisa estabelecer essa discussão para ontem e isso se faz a partir de uma legislação nova e de executivos preparados para lidar com os problemas urbanos e sociais do século 21.

No livro Desobedecer, Frédéric Gros faz uma reflexão sobre a democracia crítica e uma desobediência que questiona as estruturas hierárquicas e os hábitos sociais. Desobedecer é preciso? E como é possível desobedecer sem ir para as ruas?

Queria tanto que a gente conseguisse promover desobediências civis. A vacinação se faz urgente e vai ser central para reestruturar essa aglutinação no espaço público. Mesmo entendendo que o cenário será outro quando a gente puder aglomerar grandes atos, não se pode perder de vista a importância de ações de insurgências tradicionais. O Brasil viu grandes concentrações fazerem grandes mudanças e isso pode ser um contexto perdido da nossa história, mas ações recentes como “Ele não”, na minha opinião, não podem ser diminuídas. Que a gente consiga logo fazer o “Ele não”, pois acredito que fará toda diferença, pensando já em 2022. Os encontros coletivos criam um imaginário muito importante e uma construção subjetiva que precisa ser restabelecida. Outro ponto importante é pensar como a gente faz uma reconstrução dos nossos pactos. O Lula recentemente lançou um vídeo que achei superinteressante – e não é tudo que ando concordando com ele –, fazendo um chamado: “as pessoas querem saber de arma e ódio ou querem saber de fome e comida?” É uma questão que cola e está pegando muito. Eu sou de uma família que não acessava a carne com normalidade, com regularidade, e isso era uma conquista. O que virá em 2021 é uma miséria profunda, com um desemprego jamais visto no cenário recente brasileiro, de modo que a discussão dessas pautas centrais é muito aglutinadora. E, em um último sentido, o melhor domínio das redes sociais vai ser muito importante. Acho que existe uma insurgência digital para a gente construir que não sei como se faz não, mas, na minha opinião, na guerra cultural digital, ela precisa ser mensurada. São três coisas: como voltamos para a rua, como falamos da nova pauta central que nos une e como formulamos melhor nossa guerrilha digital.

Você já disse que não há nenhuma outra forma de estabelecer uma revisão do Brasil se a gente não arrancar as entranhas da colônia. Qual o papel da arte nesse sentido?

É impressionante como a cultura e a arte, de modo geral, foram peças-chave num processo de fascistização recente. Não à toa a gente tem a destruição do Ministério da Cultura e existe um ataque tão bem orquestrado contra – a arte é extremamente libertadora e instigadora de novos processos, tem a capacidade de, mesmo em contexto adverso, de fome, de ampla dificuldade social, desconectar o indivíduo da sua realidade e transportá-lo para um outro mundo de possibilidades, no qual pode discutir sua existência, seu papel social e a sua relação com as chaves de poder. É por isso, se quero colonizar e submeter às múltiplas violências esse indivíduo, a primeira coisa que vou fazer é arrancar a capacidade de reflexão e de consciência e a arte vira alvo principal do meu projeto de poder. O Bolsonaro é muito transparente em como escolheu atores e atrizes políticos para destruir a arte e replica passagens do fascismo com brilhantismo, como sua fotografia no barbeiro enquanto se nega a estar presente em uma reunião com o presidente da França, em alusão à imagem clássica de Hitler. Para mim, existem alegorias dessa nova forma de performar o mal que são muito concretas. A guerra cultural está declarada, Bolsonaro diz a que veio, e tem pesquisadores intelectuais desse fascismo e dessa forma de construir narrativas para que a guerra cultural aconteça desse jeito. Não o vejo capaz de criar essa narrativa sozinho. Existe uma intelectualidade obscura ali, por mais que a gente não queira admitir.

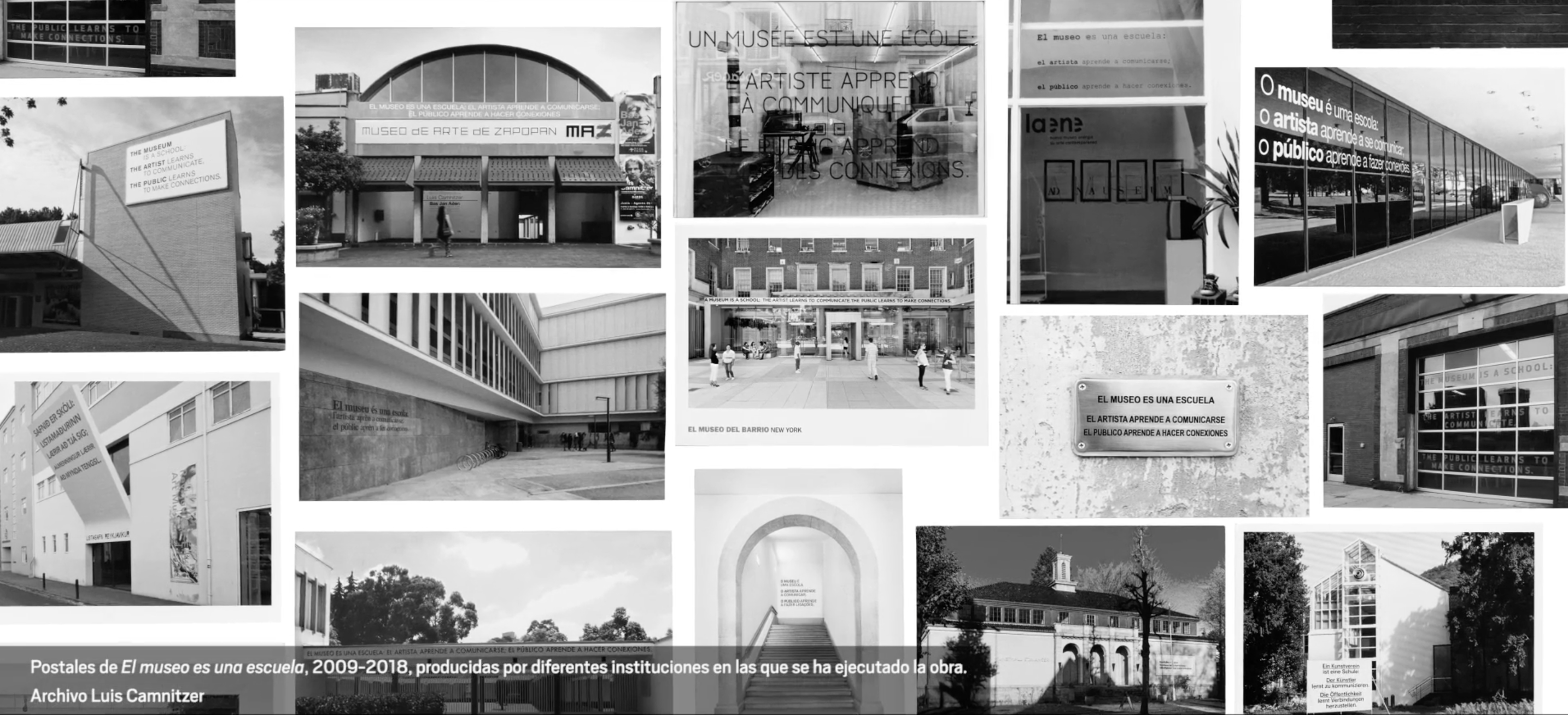

O artista e pedagogo Luis Camnitzer diz que a arte e a educação, quando bem compreendidas, são mais ou menos a mesma coisa. Você concorda?

A arte em um país desigual e capitalista é restrita aos setores que podem pagar por ela. Uma forma de burlar isso com iniciativas de inserção e possibilidades de produção seria através dos espaços escolares e domésticos. Eu sei perfeitamente o papel da arte e como ela opera junto à educação, mas existe um movimento anterior que é o de restabelecimento dos processos democráticos que podem tornar essa atuação como regra. O acesso à cultura a partir da produção periférica, popular, e de iniciativas de arte e cultura nos nossos equipamentos escolares, só pode se dar a partir de políticas públicas e, em um governo conservador, isso vai ser inviabilizado. Como a gente cria indivíduos que demandem isso? Saiu uma pesquisa recente que a grande maioria da população não quer ensino de teatro nas escolas e não quer porque acessa um movimento com uma chave conservadora. É preciso entender essa estrutura e fazer com que ela gire para o que a gente tem de certeza de visão democrática de mundo. É claro que eu queria que todo mundo fosse progressista, antirracista e gostasse dos direitos fundamentais, porém o debate que está colocado não é gostar ou deixar de gostar, mas estabelecer entendimentos de que numa sociedade é preciso criar pontes entre todos os setores sociais, o que está interrompido. Adoraria que todo mundo fosse LGBT, acho a bissexualidade o futuro, mas acho que antes é fundamental a gente saber lidar com a diferença e agora existe uma estrutura totalmente reacionária e antidemocrática. E isso é consequência também de um ensino educacional falho e incoerente. Faltou politizar as pessoas, qualificar os nossos debates, instituir uma agenda antirrascista séria, que fortalecesse movimentos, que inserisse a discussão de classe. O que vejo é uma classe média enlouquecida reforçando as opressões e desigualdades.

Em entrevista à seLecT, a curadora e educadora Sepake Angiama, que também é palestrante do 3º Seminário de Arte e Educação, falou sobre como os museus, em geral, desempenham a manutenção do status quo e, ao lado de outras instituições, também alimentam uma cultura de dominação. Qual o papel da arquitetura nesse processo e como trabalhar por um espaço museológico que seja mais inclusivo e traga a periferia para o seu centro?

Começo dizendo que nesse contexto a gente vai ter muita dificuldade de implementar uma agenda de arte e cultura da periferia, mas sou amplamente defensora e uma das vozes que discute o debate da descentralização da produção da arte, entendendo a arte como produção de cultura e de processos de transformação cultural que precisamos estabelecer no Brasil. Abandonar o centro é como a gente inverte as lógicas do nosso tempo e investe nos nossos produtores da periferia porque, além da ampla resiliência, eles estão preparados para restabelecer esse diálogo. A gente precisa potencializar essas vozes. Talvez o papo reto dessa arte marginal seja o caminho para a reconstrução do Brasil. Agora, em relação à arquitetura, o contexto econômico do Brasil é muito adverso e a arquitetura vai beber nesse cenário porque é uma arte que precisa de um bom cenário econômico para se erguer. Mas entendo também que a gente talvez possa lançar mão das insurgências e da necessidade de construção de guerrilha. Tenho pensado muito sobre como conseguimos viabilizar centros comunitários e centros locais, que se fazem urgentes nesse contexto de país porque ajudam a estabelecer um mundo possível. A arquitetura é um portal para uma outra sociedade e precisamos pensar em uma arquitetura que resolva nosso contexto pós pandemia e ajude a reverberar um modelo de sociedade.

Além da sua atuação nas lutas urbanas, você também já mencionou que a maternidade foi um mergulho na causa feminista. O que mudou quando você se tornou mãe?

Quando me tornei mãe, mudou muita coisa. Sem dúvida alguma, a gente tem uma privação de liberdade por conta da maternidade, uma sobrecarga mental e de tarefas enormes. Tem uma maternidade compulsória construída na nossa sociedade que nos impacta diretamente e a forma que a gente consegue se entender enquanto indivíduo depois da maternidade é muito distante da de antes, na capacidade de trabalho, de criar tempo, desde o lazer até o acesso a cultura. Desde que me tornei mãe, invisto muito nesse debate das dificuldades que a mulher tem na sociedade, desde o parir até o acesso a políticas públicas eficientes. Meu giro na vida, no trabalho, no cotidiano da política, se deu muito por conta do nascimento da Aurora.

Você é candidata a vereadora pelo PT e já foi candidata a deputada estadual pelo PCdoB no Rio de Janeiro. O que te levou a entrar na política?

Pode ser uma coisa muito idealista de dizer, mas foi a vontade de mudar o mundo. Eu venho da periferia do Rio de Janeiro, da praça Seca, em Jacarepaguá, e desde muito nova queria acessar espaços de transformação, de debate coletivo. Ingressei muito nova na pastoral de favelas, comecei a minha militância jovem e queria fazer parte disso de alguma forma. Nunca me entendi como uma figura público-política, mas sempre construí política, desde o meu cotidiano na periferia até a universidade e minha vida profissional. Acho que me entendi como uma figura público-política no movimento feminista. Ali participei ativamente de atos de rua e compreendi minha capacidade de mobilização e de liderança, porque a gente não vê muitas lideranças negras, mulheres periféricas na política. A gente tem Benedita da Silva, teve Marielle Franco, Jurema Batista, mas a ampla maioria é de figuras que são exatamente o oposto do que a gente é, então, me colocar nesse lugar foi muito importante pra entender que é fundamental garantir uma democracia que tenha negros e negras nos espaços de poder.

Tainá de Paula (Foto: Fernanda Dias)

Tainá de Paula (Foto: Fernanda Dias)  Sepake Angiama (Foto; Vanley Burke)

Sepake Angiama (Foto; Vanley Burke)  O artista Luis Camnitzer em retrato de 2012 (Foto: Divulgação)

O artista Luis Camnitzer em retrato de 2012 (Foto: Divulgação)